Vom Gewebeschweben

Installationen zweier Künstlerinnen in großen Räumen im Osten von Beijing: Pipilotti Rist im UCCA Center for Contemporary Art im Art District 798, Chiharu Shiota im Red Brick Museum.

Die UCCA liegt in einem Gebiet im Osten Beijings namens Dashanzi, wo in den frühen 1950er Jahren ein riesiger Fabrikskomplex errichtet wurde. Das Projekt war anfänglich als Kooperation mit der Sowjetunion gedacht, wurde dann aber mit der DDR realisiert und ist architektonisch eher Bauhaus-orientiert als Zuckerbäckerkommunismus: Joint Factory 718, wo Geräte für militärische und zivile Nutzung hergestellt wurden. (Die Geschichte auf Wikipedia liest sich spannend.)

In den 1980er Jahren endete die Produktion allmählich; Obsoleszenz, ökonomische Reformen. Künstler*innen besiedelten das Gebiet, vor allem, als sie in der zunächst behausten Peripherie im Westen der Stadt nicht mehr so gern gesehen waren. Heute: Galerien mit gelangweilten Empfangsmenschen, Museen mit quirligen Rezeptionist*innen, Buchhandlungen, Restaurants, Cafés. Ein schickes Gebiet, zwischendrin vor sich hinrostende Fabriksstrukturen und informellere, weniger herausgeputzte Lokale.

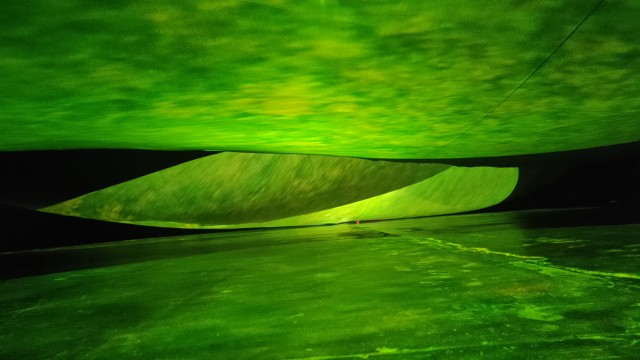

In der riesigen Halle der UCCA sah ich letztes Jahr eine monumentale Ausstellung von Lawrence Weiners Schriftkunst, mehrsprachig farbig an weißen Wänden, auch an Stellwänden in der Halle (Fotos hier). Bei Pipilotti Rist war die Halle dunkel und konnte nur an einer Stelle in der Mitte einer Längsseite betreten werden. Der Text am Eingang der Halle ermutigte Besucher*innen zu “gentle interactions” mit den zu erwartenden Textilobjekten. Das Auge traf auf schwebende gefärbte Gewebe. Farbprojektionen auf zwei großen, weichen, von der Decke hängenden Gewebeplanen, semitransparent, der Boden somit mitgefärbt. Blicke auf ein paar verstreute rote Teppichflächen, die zum Sitzen und Liegen einluden. Ambient Sounds der Soundkünstlerin Surma aus Lautsprechern, Klänge aus wechselnden Richtungen, mitunter von tiefen Bässen durchdröhnt, rhythmisch zentriert.

Es gab angezeigte Wege durch den Raum, wo das Gewebe höher gehängt war, doch es war auch möglich, sich eigene Wege zu schaffen, das leichte Textil war einfach nach oben zu schubsen. An einigen Stellen waren Löcher in Schulterbreite freigelegt, die zum Durchstecken von Köpfen einluden. In mehrerlei Hinsicht vorgenommene Einladungen, eine Ausbreitung von Farbe, Licht und Klang, die anzog. Die Projektionen erkennbar als Landschaften, in denen sich mitunter riesige Hände zeigten, die zu schulterlosen Armen gehörten. Sie bewegten sich auf Besucher*innen zu, streckten Finger aus, griffen nach ihnen: auch das ein einladender, freilich auch latent bedrohlicher Effekt. “Your Palm Is My Universe” hieß die Installation. Und, hey, es gibt ein kleines Video:

Die Körper der Besucher*innen stimmig als Teil der Installation. Ein gehender Mann, in Licht getaucht, drei Knaben, ihre Köpfe durch die Löcher steckend, bewegten ihre Oberkörper spielerisch so, als würden sie schwimmen und nach Wasser schlagen. Zwei junge Frauen, lange am Boden auf einem der Teppiche liegend, umherlaufende Kinder, vor Vergnügen kreischend.

Das Red Brick Art Museum liegt solitär etwa acht Kilometer nördlich von Dashanzi, umgeben von Golfplätzen, Fabriken, Outlet Stores, mehreren Mittelschulen und Parks. Ich gehe an einem Freitag Nachmittag den einen Kilometer von der U-Bahn-Station hin; mir begegnet ein nicht enden wollender Strom von Schüler*innen in Schuluniformen, vergnügt. Das Museum: ein beeindruckender Ziegelbau mit einem fantastisch gestalteten Garten. Chinesische Gartenkunst meets Ziegel meets das eine oder andere Kunstwerk (ein schwarzes UFO-artiges Kleinlabyrinth von Olafur Eliasson) meets wuchernde Pflanzen meets kreischende Vögel meets lungernde Katzen meets Eiskaffee mit Teichblick.

Das Museum verfügt über mehrere Ausstellungsräume beträchtlichen Ausmaßes, von denen Chiharu Shiota vier bespielt. Die Ausstellung trägt den Titel “Silent Emptiness”; sie wurde als Auseinandersetzung der japanischen Künstlerin (lebt in Berlin) mit Architektur und Umgebung des Museums angekündigt, sowie als Transformation des Konzepts der “Leerheit” aus der östlichen (präziser: buddhistischen) Philosophie in berührbare visuelle Meditationen. Die auf der Website des Museums gebotenen Deutungen einiger der Installationen sind gegenüber deren erlebtem Effekt recht enttäuschend, einebnend; ich kann mein habituelles Unbehagen gegenüber kuratorisch vorgegeben Deutungen (und gegenüber symbolträchtigen Umgangsweisen mit vielschichtigen Begriffen) nur schwer unterdrücken.

Shiotas Arbeiten gehen, wie mir die die Ausstellung charmant begleitende Werksbiografie vermittelt, in verschiedene Richtungen: Körperlichkeit, kulturelle Identität und Fremdheit, Abwesenheit als etwas, das mehr ist als Verschwinden. Es gibt Bewegung und Entwicklung darin. Die Projektion ihrer Arbeiten auf eine recht starre Ost-West-Kontrastfolie wirkt reduktionistisch; das ist kein Rahmen, der die Arbeiten wirken lässt.

Das zeigt die Installation, die die Ausstellung eröffnet, recht schön: leere, von der Decke abgehängte lange Damenkleider westlichen Stils in rot und weiß, die sich drehen, dazwischen auch sich drehende Schnurgespinste nach Art von “dream catchers”. Der Boden in ein flaches Wasserbecken verwandelt. Die geschwungene Steinlinie darin evoziert chinesisch-japanische Gartenarchitektur. Hier werden tatsächlich kulturelle Motive in einer Art verhandelt, die Differenzen vermittelt (die Kleider vs. die Steine im Wasser), wenn auch nicht notwendigerweise Gegensätze (Trittsteine und Kleider sind Teil einer Suggestion von Körperlichkeit durch deren Abwesenheit), und die Motive aus Shiotas Werk aufgreift (Kleidung als zweite Haut, die besagte Abwesenheit, Identitätsfragen). Ansprechend daran schien mir, dass du als Besuchende eingeladen bist, dich über die Steine hinweg zu bewegen, in einem Balanceakt, der deinen Blick und deine Aufmerksamkeit unweigerlich von den schwebenden Kleidern abzieht. Den Körper durch sich bietende Identitäten zu bewegen, mögen sie auch hybrid sein, bringt Fokussierungen mit sich, die Verbindungen herstellen, andere lösen, die Beschränkungen werden können.

Im nächsten Raum steht ein massives Holzportal eines tibetischen Gebäudes (“an ancient Tibetan Buddhist door”) im Zentrum; ein monumentales architektonisches Fragment. Rote Fäden sind in dichten Gespinsten zwischen Holz, Wänden und Boden gespannt; eine der Wände hat recht weit oben zwei große Löcher, roh gehauen, Metallverstrebungen sind sichtbar, Assoziationen mit Gefängnisfenstern erweckend. Mehrere Lichtquellen durchbrechen die Gespinste, Gewebe. (Unklar bleiben: woher stammt das Portal, wie kam es in die Ausstellung?)

Mehr als Lesarten der Installation als Kommentar zu tibetischer Kultur und Politik reizt mich der Effekt der wechselnden Gespinstdichte und Spannrichtung der Fäden auf die Wahrnehmung des Raumes und des darin positionierten Portals — wie die Fäden gleichzeitig umrahmen, verbinden und verbergen.

Auf andere Weise der gleiche Effekt mit zwei Installationen, in denen Objekte (ein altes Holzboot, aus dem ein Baum wächst; ein leeres, bezogenes, zerwühltes Bett) in einem Schnürlregen von Plastikschnüren, die von der Decke hängen (silbrig glitzernd im einen Fall, rot im anderen), in unterschiedlichen Längen, die Gehwege vorgeben. Hier ist der Effekt linearer, eindeutiger, flächiger, körperhafter. Die Schnüre hängen ja alle in die gleiche Richtung, während die Wollfäden der Gespinste kreuz und quer gespannt sind und auch, ja, schweben. Beides hat etwas Zauberhaftes, aber auch sehr Gewissenhaftes, Ernsthaftes. Man muss sich allein vorstellen, wie aufwändig es sein muss, diese schwebenden Gewebe herzustellen.

Off topic: Das Deutsche Literaturarchiv verfolgt mit Interesse Ihre Online-Publikation und würde gern mit Ihnen Kontakt aufnehmen. Über eine Rückmeldung an Jochen.Walter@dla-marbach.de oder via tumblr (https://www.tumblr.com/blog/literature-on-the-web) würden wir uns sehr freuen. Grüße aus Marbach,

Jochen Walter

Deutsches Literaturarchiv Marbach

Bibliothek

——————————————————————————————————-

Postfach 1162

71666 Marbach am Neckar

Fon +49-7144/848-305

Jochen Walter (Nov 18, 09:29 am) #