Bedenkenfüße

Da war ein Künstler, der machte Bedenkenfüße. Es waren genaugenommen Bedenkenbeine, humanoide Unterschenkel mit Fuß dran, in Strümpfen unterschiedlicher Farben, stets einfärbig. Er stellte sie in Innenräumen ab; von Außeninstallationen war nichts bekannt. An einer Ministeriumspforte, der Rezeption eines Luxushotels, einem Bankschalter. An solchen Orten konnte man Bedenkenfüße finden, und sie bedeuteten: Hier hatte jemand Bedenken. (aufgew.)

Man muss sich das Leben als Reaktion auf von Algorithmen geschaffene Situationen vorstellen

ICE am Weihnachtstag, Waggon der ersten Klasse, sehr spärlich besetzt. Ein älterer Herr und ich saßen einander an einem Zweiertisch gegenüber. Wir hatten beide genau da reserviert. Wir waren beide genau da hinreserviert worden. Als ich die Fahrkarte Monate vor Reiseantritt gebucht hatte, standen schon nur noch sehr wenige Plätze zur Verfügung. Nun waren jedoch rundum gute drei Reihen ganz leer. Einige wenige Reservierungszeilen leuchteten rot über den Sitzen auf, darunter auch solche, mit denen immer einige Plätze für Personen mit Gold-oder Platinumstatus freigehalten werden.

So rollte der Zug bald durch das verschneite Niederösterreich, wir beide da, der fremde Herr und ich unsere diversen Endgeräte auspackend, bedienend, bespielend. Eher so Nerdgrummeligkeit, keine Belächelung, wortlos. Ich fand die Situation kurios, jemandem in einem beinahe leeren Waggon gegenüber zu sitzen. Ich weiß nicht, wie er die Situation empfand. Wir blieben ja wortlos.

Irgendwo nach Amstetten dann zeigte sich sein rechtes Bein häufiger in meinem linken Augenwinkel; er streckte es in den Durchgang hinein. Sein linker Fuß stieß manchmal an meinen Fuß, unter dem Tisch. Ich begann zu vermuten, dass er unbequem saß. Ich wartete etwas ab, denn ich wollte ihm nicht den Eindruck vermitteln, ich würde mich von seiner Anwesenheit gestört fühlen. Dann stand ich auf, mit meinen Endgeräten, ein unverbindliches Lächeln im Ansatz, falls es zu Blickkontakt kommen sollte, was es nicht tat, und setzte mich in das leere Viererkabuff neben unserem Tête-à-Tête-Winkerl. Ich saß nun neben dem Herrn, durch die Wand des Kabuffs getrennt, und vermutete ihn erleichtert. Bald hörte ich es allerdings rumoren; die von ihm ausgehenden Geräusche entfernten sich etwas weiter nach hinten.

Ab Linz hatte jemand einen Sitz im Viererkabuff reserviert. Als der Zug in den Bahnhof einfuhr, begab ich mich auf den mir zureservierten Platz im Winkerl zurück. Der Herr hatte sich tatsächlich ebenfalls aus dem Winkerl entfernt, als hätte meine Wegbewegung von dort einen Bann gebrochen. Er saß nun einen Sitz hinter seinem angestammten Platz. Der Linzer Sitz im Viererkabuff bieb dann leer, wie auch alle anderen Sitze um uns herum, wie auch an den weiteren Bahnhöfen, die ich noch mitfuhr.

Ich blieb dennoch im Winkerl sitzen. Es erneut zu verlassen, das wäre, als würde ich es damit zu einem Unglückswinkerl erklären, das der unbotsam Unbekannte zusammenreservierende Algorithmus mit einem Fluch belegt hatte.

Fond of sand dunes and technical support

Und als ich, mich von nicht wenigen Folgen “Mad Men” durch einige Tage des Dämmerns, Röchelns und Schniefens begleiten lassend, in Episode 3 aus Staffel 4 so eine Gesangspassage aus der Jukebox vernahm, zu der Donald Draper in Kalifornien mit der Tochter der Nachbarin jener Frau tanzt, deren Mannes Namen er angenommen hatte, da wusste ich, das kam von einer Nummer, die ich kannte, kam in einer Nummer vor, die ich kannte, in einer Wendung, die ich mit mehr Leichtigkeit kannte, mit mehr Wolkigkeit. Ich war nicht einmal wirklich sicher, ob es um ein Sample ging. Da war nur ein mehrstimmiger Frauengesang in unkonturierter Gestimmtheit.

Es ist mit technischen Hilfsmitteln recht einfach, wolkigen Erinnerungsphänomenen dieser Art bis zu einem Punkt nachzugehen, wo Einordnung wieder möglich wird. In “Mad Men”, Staffel 4, Episode 3, handelt es sich um “Old Cape Cod” (1957), gesungen von Patti Page (YouTube Link), auf einem Gedicht von Claire Rothrock basierend, die aus Boston stammte. Ein großer Hit der Zeit, für die Entwicklung von Cape Cod zur und als Fremdenverkehrsdestination nicht unerheblich. Cape Cod liegt in der Nähe von Boston. Don Draper lebt in New York, er tanzt zu diesem Hit über Sanddünen und salzige Luft und schnuckelige kleine Dörfchen in einer Bar irgendwo in Kalifornien. Das ist eine Pointe.

Die ersten beiden Zeilen des Textes, “If you’re fond of sand dunes and salty air, quaint little villages here and there”, finden sich wieder in Groove Armada’s “At the River”, erstmals 1997 erschienen (Bandcamp link). Der Fama nach gibt es einen technischen Grund, weshalb Groove Armada nur die ersten beiden Zeilen übernahmen: Der Sampler konnte nur Audio von 10 Sekunden Länge auf einmal verarbeiten. Jedenfalls kommt schon allein dadurch die Melodie ins Schweben. Sie hält etwas offen, was Patti Pages Song den Konventionen seines Genres entsprechend abschließen muss.

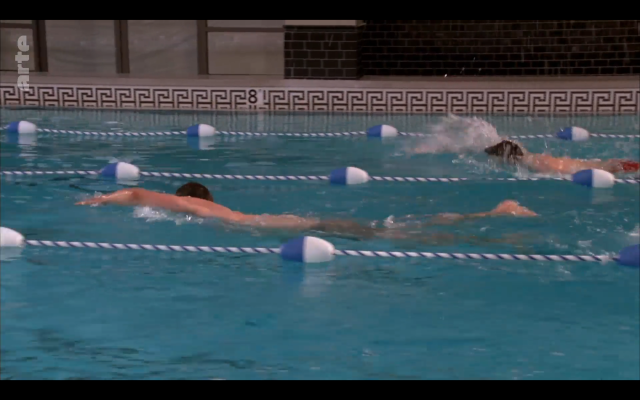

Meinem Twitter-Archiv zufolge setzte ich am 26. und 27.3.2022 zwei Tweets zur Groove-Armada-Nummer ab. Sie war mir damals durch Spotifys Algorithmus zugetragen wurde. Sie war mir nicht unbekannt, vermeine ich mich, natürlich wolkig, zu erinnern, doch ich hätte nicht sagen können, woher. Sie passte in jene Zeit, in der die Pandemie gesellschaftlich vergessen zu werden begann, in der Impfungen persönliche Risken verringerten, in der sich Möglichkeiten zeigen und Sehnsüchte spürbar werden konnten. In der Schwimmbäder wieder geöffnet wurden. Das ist keine Pointe.

Vom Gewebeschweben

Installationen zweier Künstlerinnen in großen Räumen im Osten von Beijing: Pipilotti Rist im UCCA Center for Contemporary Art im Art District 798, Chiharu Shiota im Red Brick Museum.

Die UCCA liegt in einem Gebiet im Osten Beijings namens Dashanzi, wo in den frühen 1950er Jahren ein riesiger Fabrikskomplex errichtet wurde. Das Projekt war anfänglich als Kooperation mit der Sowjetunion gedacht, wurde dann aber mit der DDR realisiert und ist architektonisch eher Bauhaus-orientiert als Zuckerbäckerkommunismus: Joint Factory 718, wo Geräte für militärische und zivile Nutzung hergestellt wurden. (Die Geschichte auf Wikipedia liest sich spannend.)

In den 1980er Jahren endete die Produktion allmählich; Obsoleszenz, ökonomische Reformen. Künstler*innen besiedelten das Gebiet, vor allem, als sie in der zunächst behausten Peripherie im Westen der Stadt nicht mehr so gern gesehen waren. Heute: Galerien mit gelangweilten Empfangsmenschen, Museen mit quirligen Rezeptionist*innen, Buchhandlungen, Restaurants, Cafés. Ein schickes Gebiet, zwischendrin vor sich hinrostende Fabriksstrukturen und informellere, weniger herausgeputzte Lokale.

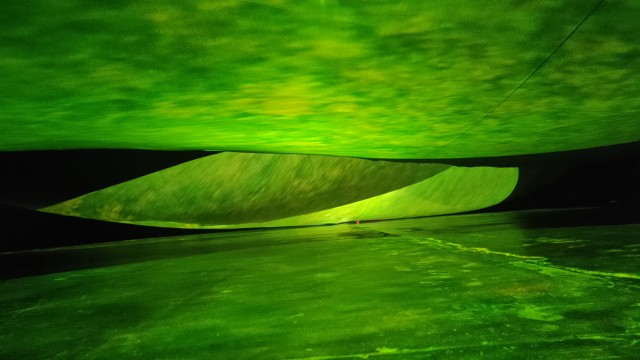

In der riesigen Halle der UCCA sah ich letztes Jahr eine monumentale Ausstellung von Lawrence Weiners Schriftkunst, mehrsprachig farbig an weißen Wänden, auch an Stellwänden in der Halle (Fotos hier). Bei Pipilotti Rist war die Halle dunkel und konnte nur an einer Stelle in der Mitte einer Längsseite betreten werden. Der Text am Eingang der Halle ermutigte Besucher*innen zu “gentle interactions” mit den zu erwartenden Textilobjekten. Das Auge traf auf schwebende gefärbte Gewebe. Farbprojektionen auf zwei großen, weichen, von der Decke hängenden Gewebeplanen, semitransparent, der Boden somit mitgefärbt. Blicke auf ein paar verstreute rote Teppichflächen, die zum Sitzen und Liegen einluden. Ambient Sounds der Soundkünstlerin Surma aus Lautsprechern, Klänge aus wechselnden Richtungen, mitunter von tiefen Bässen durchdröhnt, rhythmisch zentriert.

Es gab angezeigte Wege durch den Raum, wo das Gewebe höher gehängt war, doch es war auch möglich, sich eigene Wege zu schaffen, das leichte Textil war einfach nach oben zu schubsen. An einigen Stellen waren Löcher in Schulterbreite freigelegt, die zum Durchstecken von Köpfen einluden. In mehrerlei Hinsicht vorgenommene Einladungen, eine Ausbreitung von Farbe, Licht und Klang, die anzog. Die Projektionen erkennbar als Landschaften, in denen sich mitunter riesige Hände zeigten, die zu schulterlosen Armen gehörten. Sie bewegten sich auf Besucher*innen zu, streckten Finger aus, griffen nach ihnen: auch das ein einladender, freilich auch latent bedrohlicher Effekt. “Your Palm Is My Universe” hieß die Installation. Und, hey, es gibt ein kleines Video:

Die Körper der Besucher*innen stimmig als Teil der Installation. Ein gehender Mann, in Licht getaucht, drei Knaben, ihre Köpfe durch die Löcher steckend, bewegten ihre Oberkörper spielerisch so, als würden sie schwimmen und nach Wasser schlagen. Zwei junge Frauen, lange am Boden auf einem der Teppiche liegend, umherlaufende Kinder, vor Vergnügen kreischend.

Das Red Brick Art Museum liegt solitär etwa acht Kilometer nördlich von Dashanzi, umgeben von Golfplätzen, Fabriken, Outlet Stores, mehreren Mittelschulen und Parks. Ich gehe an einem Freitag Nachmittag den einen Kilometer von der U-Bahn-Station hin; mir begegnet ein nicht enden wollender Strom von Schüler*innen in Schuluniformen, vergnügt. Das Museum: ein beeindruckender Ziegelbau mit einem fantastisch gestalteten Garten. Chinesische Gartenkunst meets Ziegel meets das eine oder andere Kunstwerk (ein schwarzes UFO-artiges Kleinlabyrinth von Olafur Eliasson) meets wuchernde Pflanzen meets kreischende Vögel meets lungernde Katzen meets Eiskaffee mit Teichblick.

Das Museum verfügt über mehrere Ausstellungsräume beträchtlichen Ausmaßes, von denen Chiharu Shiota vier bespielt. Die Ausstellung trägt den Titel “Silent Emptiness”; sie wurde als Auseinandersetzung der japanischen Künstlerin (lebt in Berlin) mit Architektur und Umgebung des Museums angekündigt, sowie als Transformation des Konzepts der “Leerheit” aus der östlichen (präziser: buddhistischen) Philosophie in berührbare visuelle Meditationen. Die auf der Website des Museums gebotenen Deutungen einiger der Installationen sind gegenüber deren erlebtem Effekt recht enttäuschend, einebnend; ich kann mein habituelles Unbehagen gegenüber kuratorisch vorgegeben Deutungen (und gegenüber symbolträchtigen Umgangsweisen mit vielschichtigen Begriffen) nur schwer unterdrücken.

Shiotas Arbeiten gehen, wie mir die die Ausstellung charmant begleitende Werksbiografie vermittelt, in verschiedene Richtungen: Körperlichkeit, kulturelle Identität und Fremdheit, Abwesenheit als etwas, das mehr ist als Verschwinden. Es gibt Bewegung und Entwicklung darin. Die Projektion ihrer Arbeiten auf eine recht starre Ost-West-Kontrastfolie wirkt reduktionistisch; das ist kein Rahmen, der die Arbeiten wirken lässt.

Das zeigt die Installation, die die Ausstellung eröffnet, recht schön: leere, von der Decke abgehängte lange Damenkleider westlichen Stils in rot und weiß, die sich drehen, dazwischen auch sich drehende Schnurgespinste nach Art von “dream catchers”. Der Boden in ein flaches Wasserbecken verwandelt. Die geschwungene Steinlinie darin evoziert chinesisch-japanische Gartenarchitektur. Hier werden tatsächlich kulturelle Motive in einer Art verhandelt, die Differenzen vermittelt (die Kleider vs. die Steine im Wasser), wenn auch nicht notwendigerweise Gegensätze (Trittsteine und Kleider sind Teil einer Suggestion von Körperlichkeit durch deren Abwesenheit), und die Motive aus Shiotas Werk aufgreift (Kleidung als zweite Haut, die besagte Abwesenheit, Identitätsfragen). Ansprechend daran schien mir, dass du als Besuchende eingeladen bist, dich über die Steine hinweg zu bewegen, in einem Balanceakt, der deinen Blick und deine Aufmerksamkeit unweigerlich von den schwebenden Kleidern abzieht. Den Körper durch sich bietende Identitäten zu bewegen, mögen sie auch hybrid sein, bringt Fokussierungen mit sich, die Verbindungen herstellen, andere lösen, die Beschränkungen werden können.

Im nächsten Raum steht ein massives Holzportal eines tibetischen Gebäudes (“an ancient Tibetan Buddhist door”) im Zentrum; ein monumentales architektonisches Fragment. Rote Fäden sind in dichten Gespinsten zwischen Holz, Wänden und Boden gespannt; eine der Wände hat recht weit oben zwei große Löcher, roh gehauen, Metallverstrebungen sind sichtbar, Assoziationen mit Gefängnisfenstern erweckend. Mehrere Lichtquellen durchbrechen die Gespinste, Gewebe. (Unklar bleiben: woher stammt das Portal, wie kam es in die Ausstellung?)

Mehr als Lesarten der Installation als Kommentar zu tibetischer Kultur und Politik reizt mich der Effekt der wechselnden Gespinstdichte und Spannrichtung der Fäden auf die Wahrnehmung des Raumes und des darin positionierten Portals — wie die Fäden gleichzeitig umrahmen, verbinden und verbergen.

Auf andere Weise der gleiche Effekt mit zwei Installationen, in denen Objekte (ein altes Holzboot, aus dem ein Baum wächst; ein leeres, bezogenes, zerwühltes Bett) in einem Schnürlregen von Plastikschnüren, die von der Decke hängen (silbrig glitzernd im einen Fall, rot im anderen), in unterschiedlichen Längen, die Gehwege vorgeben. Hier ist der Effekt linearer, eindeutiger, flächiger, körperhafter. Die Schnüre hängen ja alle in die gleiche Richtung, während die Wollfäden der Gespinste kreuz und quer gespannt sind und auch, ja, schweben. Beides hat etwas Zauberhaftes, aber auch sehr Gewissenhaftes, Ernsthaftes. Man muss sich allein vorstellen, wie aufwändig es sein muss, diese schwebenden Gewebe herzustellen.

comment [1]

Im Tun das Nichtstun kultivieren

Am Rande der Großkonferenz in Leizpig zweimal frühmorgens gewalkt, vom Stadtzentrum westwärts an kommunistischen Monumentalbauten vorbei in den Clara-Zetkin-Park hinein und dort eine größere Runde durch viel Grün. Es war sonnig und noch nachtkühl. Es gab Graureiher, Bläßhühner und Stockenten, ältere Damen am Morgenspaziergang, Basecap-Radfahr-Boys, Sportkampfradler und Joggerinnen. Walken durch fremde Städte und Parks immer so ein Gefühl wie ein Gang durch die Welt einer Kinderzeichnung, wo alles flächig gemalt ist und einfache, unhintergehbare Namen trägt: Baum, Haus, Auto, Katze, Frau, Mann.

Im Gespräch mit R. aus Jerusalem erinnerte ich mich und ihn daran, wie ich ihn in Berkeley während einer anderen Konferenz so bewundert hatte, da er, nicht minder vom Jetlag gelähmt wie ich, jeden Tag vor dem Frühstück laufen ging, also so richtig sportlich: laufen. Er hätte das längere Zeit nicht mehr gemacht, sagte er nun, jetzt, während der Angriffe aus dem Iran, wieder begonnen. Er konnte nicht nur dasitzen und nichts tun.

Beim Abschlußkaraoke der Großkonferenz (it was a first) gaben Frau J. und ich Rainhard Fendrichs Strada del Sole, sehr vergnügt vor einer Versammlung von Menschen, die des Österreichischen nicht kundig und in der Doppelbödigkeit österreichischen Humors nicht versiert waren. “Strada del Sole” ist ein Lied über fragile Männlichkeit vor der Folie von Italien-Stereotypen, in dessen Vokale und Diphthonge man sich herrlich reinseiern kann. Es war mir wichtig, als Präsidentin der die Großkonferenz symbolisch überschirmenden Vereinigung vor anwesenden Jungwissenschafter*innen dezidiert Unfug zu treiben. Im Tun das Untun gewissermaßen.

M., aus Berlin nach Wien gereist, rückte meine Erinnerungen an eine gemeinsame Kunsttransportfahrt von Wien über Zürich und Stuttgart und Wuppertal nach Berlin zurecht (“nein, ich habe damals nicht die Badewanne meiner Schwester in Böblingen überflutet, ich habe die Badewanne des Galeristen in Zürich überflutet!”). Dann war da noch die Geschichte der Büste von Thomas Mann, die M.s Vater angefertigt hatte; Thomas Mann hat sie seinen Tagebuchaufzeichnungen zufolge gehasst. Es soll recht vergnüglich gewesen zu sein, gerade diese Büste dem S.-Fischer-Verlag als Leihgabe zur Verfügung zu stellen, anlässlich einer dieser Jubiläumsveranstaltungen (M. findet Thomas Mann eher nicht so prickelnd).

Eine Gartenparty voller Lebensverlaufgeschichten. Einige davon könnte man als Geschichten des Scheiterns erzählen — Künstlerbiografien, die sich von künstlerischer Tätigkeit entfernten, aus Gründen des Von-etwas-Leben-Müssens —, aber die Betreffenden erzählten sie nicht so, vielmehr als Geschichten von Entscheidungen, von Perspektivwechseln. Im Garten der feiernden Gelöstheit klingen sie nach gewiss nicht spannungsfreien, aber eben auch nicht total trostlosen oder völlig verzweifelten Geschichten. Die Dinge ändern sich, und man tut halt. Begegnungen von Menschen, die damals — späte 1980er, frühe 1990er Jahre — für mich unterschiedlichen Zusammenhängen angehörten, jetzt aber bilden sich neue Gruppen, und Linien kreuzen sich. Chöre und Kulturvereine. Gespräche über Gesänge. Im Hintergrund quietschten zwei geschätzt achtjährige Mädels beim Köpfeln in den putzig dimensionierten Swimming-Pool.

Geschichten auch von solchen, die man nicht mehr sieht: solchen, die das Haus nicht mehr verlassen, den Fernsehapparat nicht mehr ausschalten, wenn man sie besucht, Rückzugsgeschichten. Einen von denen suchte der M. dann am Tag nach der Gartenparty auf, aber er war dann doch nicht anzutreffen, und die Telefonnummer passte auch nicht mehr.

Erzählungen, wie früher, also damals, der M., der G. und der nie besonders gesprächige F., der immer herumstand, dann irgendwann in der Nacht in dem einen Lokal zu tanzen begannen, drei tendenziell mit ihren Ärmeln segelnde Herren, davon mindestens zwei in Anzügen. So wollte es das Gesetz, ungeschrieben. Der M. und ich setzten das Gespräch am Tag nach der Gartenparty fort, in die Nacht hinein, in so einem Lokal “wie früher”, einem Tresenlokal, einem Sitz- und Stehlokal, in das du auch alleine gehen kannst, wenn du willst, und wir sind solche, die sowas tendenziell wollen, und wo junge Menschen, jüngere Menschen, abhängen, du aber nicht auffällst. Wir kamen auf ähnliche Reisen zu sprechen, in die Schweiz und nach China, auf Kunst in Beijing und die Grenzen ihrer Möglichkeiten, auf die Gao Brothers (Gao Zhen, der ältere, immer noch im Gefängnis, scheint’s), auf den leider bereits verstorbenen irischen Künstler und Fotografen Patrick Jolley (dessen Kunst wir damals auf der Badewannenüberflutungsreise unter anderem transportiert hatten), darauf, dass irische Künstler die Eigenart hätten, nicht alt zu werden. Und dann, als wir schon am müden Ende des fantastisch durchplauderten Abends waren, ging plötzlich die Tür auf, und überraschend kam der F. herein, tatsächlich der F., du glaubst es nicht. Jetzt weißhaarig, klar, etwas stämmiger, klar, und da war ein kurz zunickendes Lachen und Wiedererkennen, und dann setzte er sich hin, der F., klar, das mit dem Rumstehen ist irgendwann auch nicht mehr so einfach, und der M. und ich gingen, ohne uns von ihm zu verabschieden, das tat man früher ja auch nicht.

Intervallbegegnungen

Aquajogging hat etwas grundlegend Idiotisches. Du bewegst dich durch Wasser in einer Weise, die diesem Medium gänzlich unangemessen ist, die dessen Widerstandskraft absichtlich produziert. Ineffizienz ist Prinzip. Du gleitest bestenfalls punktuell, bestenfalls mit kleinen Ausläufern deines Körpers, bestenfalls bei einigen der Bewegungen, die zwar nicht unbedingt langsam sind, aber dich in Summe sehr, sehr langsam nach vorne bringen. Drei bis vier Minuten für 50 Meter. Diese Langsamkeit ist allerdings auch nicht ganz uncharmant. Du hast ja den Kopf über Wasser und siehst, was sich so abspielt, um das Becken herum, und auch im Becken drin. Es kommt zu durch längere Intervalle unterbrochenen, zumeist flüchtigen Begegnungen mit anderen im Becken, die auch keine Bahnen schwimmen, und denen du bei ihrem Paddeln, Herumstehen, Plaudern, Pritscheln, Knutschen, Krähenfüttern zuschauen kannst.

Dort am anderen Beckenrand steigt ein muskulöser Volltätowierter mit gebleichter Stoppelglatze ins Wasser. Er hält sich mit den Armen am Beckenrand fest, legt sich aufs Wasser, Gesicht nach unten, mit den Beinen etwas paddelnd, den Kopf immer wieder nach links zur Atmung hebend. Er übt Kraulatmung. Ich weiche ihm aus, so ein Manöver muss eine, wenn sie den Leuten nicht zu nahe kommen möchte, schon recht früh einleiten, denn rasch beweglich und manövrierfähig bist du beim Aquajoggen halt nicht. Gute acht Minuten später komme ich wieder in die Gegend, also an diesen Beckenrand, da ist der Volltätowierte am Längsrand des Beckens. Von dort stößt er sich ab, eintauchend. Das macht er immer wieder. Zwischendurch hängt er am Rand herum, einige Minuten, und hält Umsicht.

Eine sehr schlanke Frau steht mit zwei Kindern im Wasser. Sie macht dieselben Armbewegungen wie ich beim Aquajoggen, die gebeugten Arme rasch gerade nach vor stoßen und zurückziehen. Dabei bleibt sie jedoch stehen; eine Art Oberkörpertraining, das mindestens so idiotisch ausschaut wie mein Aquajoggen. Mindestens. Als ich da so auf sie zujogge, könnte das eine Situation der Freundlichkeit werden, des Slapsticks gar, aber sie ist damit beschäftigt, ihren Sohn anzubrüllen, der ihr zwischen den Beinen durchtauchen möchte; sie mag das nicht und schreit ihn an, er solle gefälligst woanders tauchen. So weit kann ich gar nicht an ihnen vorbeimanövrieren, dass mir diese Szene nicht unangenehm ist. Ein am Beckenrand stehender junger Mann mit langen Haaren und ich tauschen Blicke darüber aus, leicht irritiert. Ich weiche der Gefahr, eine Meinung über eine gestresste Mutter zu bilden, ebenso langsam aus wie mein Körper der pritschelnden Mutterkindergruppe.

Weitere acht Minuten später plaudert sie mit dem Bademeister — der übrigens den ganzen November über Urlaub macht — und erzählt von den Sommerreisen, die sie gemacht haben, Thailand, Ko Samui halt, ja, dann noch Dubai, geflogen, klar. Noch acht Minuten und die Tochter, geschätzte zehn, krault mit unfassbarer Eleganz und Geschwindigkeit für dieses Alter an mir vorbei, aber hallo.

Was die Kinder heute für Möglichkeiten haben, sagt die Mutter zum Bademeister, das hätten wir uns damals gar nicht. Acht Minuten später und die Mutter erzählt dem Bademeister, sie würde die Kids, die zu dem Zeitpunkt schon abgetrocknet am Beckenrand liegen, nach Amerika schicken nächstes Jahr, auf Schüleraustausch. Sie selbst wäre auch damals, und es hätte ihr nicht geschadet, also bitte.

Die Tochter unbegeistert, sie würde lieber nach Australien, nein, sagt die Mutter, da gehst nicht hin, Amerika muss es sein. Weitere acht Minuten schwimmt die Tochter etwas knapp bei mir vorbei, sie entschuldigt sich unverzüglich, mein “kein Problem, nix passiert” ist extraüberfreundlich, als würde ich sie für ihre Australienenttäuschung trösten wollen. Ich sehe sie später noch einmal, an Land mit ihrem kleinen Bruder, und lächle ihr zu, sie lächelt zurück.

Walking in parks

Nördlich des Schönbrunner Schlossparks (160 Hektar) liegt, von ihm durch den Wienfluss, durch breite Einfall- und Ausfallstraßen und einen riesigen Busparkplatz getrennt, der Auer-Welsbach-Park (110.520 m2). Während der Schlosspark kontinental-imperialen Barock atmet, wurde der Auer-Welsbach-Park 1890 als Landschaftspark im englischen Stil angelegt. Gehölzraritäten, erlaubte Stadtwildnis, eingezäunte Sportareale, Spielplätze, Bocciabahn, etwas Kunst.

“Die Flammenfrauen “Sarah” und “Johanna”, 2 aus Ton gefertigte Skulpturen, markieren die Fläche, in der Wildheit zugelassen wird und schlagen eine Brücke zwischen Mensch, Natur und Kunst. Sie wurden von der Künstlerin Charlotte Seidl geschaffen.” (Quelle)

Wie jeder Baum im öffentlichen Wiener Stadtraum hat auch jeder Baum im Auer-Welsbach-Park eine Nummer, über die man ihn im Online-Baumkataster der Stadt Wien identifizieren kann (wie so vieles andere Umweltgut). Der Schlosspark Schönbrunn gehört zu den Bundesgärten, wo andere Verhältnisse herrschen.

Um acht Uhr geht es noch, um neun zur Not auch noch; es gibt ja viel Schatten. Früher, um sieben Uhr, ist es freilich viel besser, kühler. Der Weg, im Stile des Nordic Walking zügig und mit Stöcken geschritten, führt an Straßen entlang und muss über sie hinweg, unter der Westbahntrasse durch, durch den Auer-Welsbach-Park (gestampfte, bucklige Erdwege, Kies) über leicht abschüssige Wiesen, offene Sicht. Selten sitzen Menschen an den verteilten Tischen um diese Uhrzeit; einer in gelber Warnweste und mit Bierdose vor sich. Die Sportanlage noch leer, am Basketballplatz ein junger Mann, irgendwo aus Ostasien, allein Bälle werfend, in entspannter Bewegung. Einer sammelt den Müll aus den Wiesen, von den Arealen um die alten Baumwurzeln (Trolli Saure Glühwürmchen), schon um halb sieben (Unterton der Anerkennung). Der Schatten kommt flächig von den riesigen Bäumen, von den hohen Büschen, von den auf der östlichen Seite des Parks hohen Gebäuden entlang der Winckelmannstraße.

Etwas weiter südlich, bei der U-Bahn-Station Schönbrunn, brennt an Blauhimmeltagen die Sonne durch den weiten, offenen Raum des Wientals. Beim Warten an der Kreuzung zum Zeitvertreib ein bisserl Wadenheben, rauf, runter, rauf, runter, einen Rhythmus finden. Auf der anderen Straßenseite direkt gegenüber wartet eine Touristenfamilie, vermutlich Vater, Sohn und Tochter, vermutlich aus einem mediterranen Land. Die Tochter, in ihren 20er Jahren, beginnt auch mit Wadenheben, rauf, runter, wir heben und senken beide unsere Waden, nicht im Gleichklang, sondern gegenläufig, während sie hebt, senke ich, während ich senke, hebt sie. Unsere Blicke finden sich, wir lächeln einander zu, je länger wir da so heben und senken, umso mehr lächeln und lachen wir, und dann, als es grün wird, gehen wir lachend aneinander vorbei.

Im Schlosspark werden die Gummipuffer von den Stöcken abgenommen, sodass die Metallspitzen blank bleiben. Man hat so besseren Halt im Kies der meisten Schlossparkwege, wo die Gummipuffer leicht wegrutschen. Man ist auch lauter, wenn das Metall auf Kies trifft. Das ist nicht dezent, nein. Ich nehme die Seitengänge der Doppelalleen (Linden, Rosskastanien, Spitzahorn, Hainbuchen, Sonstige), dann durch das Große Parterre über die Kiesflächen hinter dem Schloss, kurzer Seitenblick hin zum Neptunbrunnen, wo sich einmal ein Teichhuhn zeigte (sonst immer nur ein, zwei Stockenten). Mikroentscheidungen, wenn der Weg an Tourist*innen in Fotografierpose vorbeiführt: dahinter vorbei, davor vorbei, die reziproke Störwahrscheinlichkeit ist in allen Fällen hoch. Es ist aber mehr so ein Anstören, nicht ein Vollstören; es gibt ja genug Platz hier.

Am westlichen Ende des Großen Parterres die Statue des Meleager (Sterzinger Marmor, c. 1776), stolz über der Trophäe des erlegten kalydonischen Ebers, dessen Haupt aufs rechte Wangerl gelegt zu Meleagers Füßen ruht (man wird Meleager die Trophäe entwenden, er wird darob erzürnt Verwandte töten, darauf folgt Rache, darauf sein Tod; man kennt das).

Abbiegen in Seitengänge zwischen Heckenwänden und Spalieren (Hainbuchen, Feldahorn, Linden, Kastanien, Sonstige). Die Hecken werden zu Wänden rasiert, vor allem die wirklich hohen an den Hauptalleen (höchst informativ dazu: historische Technik zum Schnitt der Heckenwände). Es wächst etwas nach, gewiss. Die Kunst ist wohl, den Schnitt so durchzuführen, dass die Äste danach möglichst gleichmäßig nachwachsen, so eine Art Dreitagebart. Die gärtnerisch kuratierten Flächen und ihre pflanzlichen Gestaltungselemente werden in Elfriede Ibys “Park und Gärten von Schönbrunn” (2022) mit der gleichen Terminologie beschrieben wie Räumlichkeiten im Schloss: Gänge, Säle, Kabinette. (Leseprobe)

Zwischen zwei Bäumen hindurch, am Stamm des linken zwei braune Eichhörnchen, am Stamm des rechten noch eins; sie blicken mich an und laufen nicht weg (es ist 07:15). Der Sprühnebel der rotierenden, pulsierenden Rasensprenger erscheint glitzernd über einigen Heckenkanten. Duschlotterie (Jackpot: frontal durch den Nebel), unterdessen kitzeln die Schweißtropfen an der Rückenhaut, rhythmisch im Takt zum Sound in den Kopfhörern (Ein Mix von sma oder eine Playlist mit viel Automat, Jürgen Paape, Voigt & Voigt, Floating Points, Elektro Guzzi). Hier huscht ein Buchfink, dort schreitet eine Krähe, im linken Augenwinkel die typische Hopsbewegung einer sich davonmachenden Amsel. Einmal betrete ich einen anderen Seitengang als sonst, hinein in ein Kabinett, das wie ein ungenutztes Hinterzimmer wirkt. Auf einer Bank bedeckt ein geöffneter Steppdecken-Schlafsack eine liegende Figur, ganz. Unverzüglich lasse ich die Stöcke in der Luft schweben und rolle die Fußsohlen sanfter ab statt fest aufzutreten. Ich betrete das Kabinett an den folgenden Morgen nicht mehr.

In der Frührunde fahren langsam utility trucks durch die Alleen, deren Fahrer sich schon daran gewöhnt haben, dass die ja durchwegs Kopfhörer tragenden Sportelnden sie nicht hören. Der Park muss ja präpariert und repariert werden, so ein Schlosspark west nicht von alleine so adrett und grün vor sich hin. Unten an einigen Heckenrändern schmutziggelbe Schläuche. Keine automatischen Bewässerungsanlagen; sie müssen vielmehr aufgehoben werden, angeschlossen an Tankwagen. Wenn ich nach einer Dreiviertelstunde des Walkens in den gekiesten Ehrenhof komme, glänzen gerade noch die Tropfen im Rasen, die die Gießwägen verspritzt haben. Wo sie hinkommen, ist es grün; die Rasenflächen den Hügel zur Gloriette hinauf sind ab Juli fahl. Apokalyptischer Seitengedanke, wie sich das Grüne immer mehr auf die bezuschusst aufrechterhaltene Natur in der Stadt beschränken wird, auf die zu landwirtschaftlichen Zwecken bewässerte Natur am Land. Sich selbst überlassene Böden und Pflanzen dagegen — dann der Dürre überlassen.

Ein älteres Paar mit Nordic-Walking-Stöcken geht langsam in Freizeitkleidung mitten am Kiesweg, er so wie ein Foto meines Großvaters aus den 1970er Jahren, stämmig, üppig, weißes T-Shirt, das wie ein Unterhemd wirkt, locker wehende schwarze Bermudas, Hosenträger. Ein anderes älteres Paar ist flotter unterwegs, in Funktionskleidung, sie im pinken T-Shirt, er daneben im türkisen. Ein leicht Angegrauter mit Intellobrille hechelt mir einen Gruß zu, ich nicke lächelnd und total merkbefreit zurück. Who knows. Am Sonntag, etwas später gegen neun Uhr, sammeln sich Laufgruppen, junge Männer mit nackten Oberkörpern und trainierten Brustmuskeln, locker wehende schwarze Bermudas. Ein Typ hängt sich an einem in richtiger Höhe hängenden Ast den Rücken aus und schaut dabei den vorbeisportelnden Damen in glänzenden, engen Laufshorts nach. Sonntags an den Trinkbrunnen bei den historischen WC-Pavillons auch die Andeutung von Warteschlangen. Auf der Liegewiese, hinter Heckenumrandung, eine sich dehnende oder zu anderen Zwecken langsam bewegende Gruppe aus Menschen mittleren Alters mehrerlei Geschlechts. Es könnte Qi Gong sein. Beim Vorbeiwalken könnte Vieles Vieles sein.

Von Sterbenden

Sie lag auf die linke Seite gedreht. Man hatte sie so gedreht, man drehte sie abwechselnd von einer Seite auf die andere, manchmal auch auf den Rücken. Die Arme immer angewinkelt und am Oberkörper abgelegt. Der Schlaganfall betraf die rechte Seite des Gehirns und damit die linke Seite ihres Körpers. Gesprochen hat sie schon seit einem halben Jahr nicht mehr, sagt der D., ihr Sohn. Da war ein blöder Sturz, ein Bruch, danach hat sie aufgegeben. Sie hat aufgegeben ihren Körper zu bewegen, Stück für Stück. Aber ein Wille zu leben, der war noch da, eine Freude über seinen Besuch, über Berührungen, über Busserln auf die Wange. Als sie noch lesen konnte, im letzten Jahr, da las sie immer, las sie ausschließlich, aus W. Bernard Carlsons Biografie von Nikola Tesla, erzählt der D. Ein Buch über einen intelligenten Migranten aus dem Osten, der es im Westen schwer hatte. Das passt biografisch wie die Faust aufs Aug. Sie hielt das Buch auch noch fest, als sie nicht mehr lesen konnte.

Erst ist sie in einem Zimmer mit drei anderen Damen, zwei ältere, eine jüngere. Die jüngere dick, aufgedunsen, mental in einer anderen Welt, manche würden sagen, geistig behindert. Sie blickt dich an, unverwandt, so sagt man, mit großen Augen, über einer bunten Zeitschrift, in der sie blättert, immer die gleiche Zeitschrift, all die fünf Stunden lang, die du an diesem Tag da bist, immer der gleiche Blick, zu dem du nichts sagen kannst. Eine der beiden älteren Damen hat Anfälle spontaner Redseligkeit. Sie hält ihr Mobiltelefon und wischt, sagt Sätze, von denen nicht klar ist, an wen sie sich richten, oder ob überhaupt an jemand Bestimmtes.

“Es wird schwül.”

“Gestern hätt mein Neffe kommen sollen, aus der Steiermark, aber dann das Unwetter.”

“Das Nachthemd, so warm. Immer das gleiche Nachthemd geben’s einem im Krankenhaus, ob Winter oder Sommer. Viel zu warm im Sommer. Daheim trag ich kein Nachthemd, nur ein Leiberl.”

“Mistelbach, 25 Grad.”

“Meine Geburtstagsfeier hätt ich in dem Heurigen dort haben wollen, aber dann das Krankenhaus.”

Sie liegt also da, ein jetzt durch und durch gebrechlicher Körper, nicht in das Bett gesunken, sondern im Bett aufgehoben. Ihre Lippen sind leicht gespitzt. Die Augen sind halb geöffnet, aber es ist kein Blick in ihnen. Das ist zuerst erschütternd, wenn da kein Blick ist, aber du gewöhnst dich in gewisser Weise daran, dass da jemand ist, der nicht mehr da ist. Ein Körper, der mit jedem Atemzug trockener wird. Der Atem erst regelmäßig, wie im Schlaf, dann stockt er etwas, was immer leicht ängstigt, bevor er wieder einsetzt. In den Atempausen prüfst du, ob an jenen Stellen, die durch Herzschlag bewegt werden, noch Bewegung ist, am Hals zum Beispiel. Ich lese später von der Cheyne-Stokes-Atmung, die auch nach Schlaganfällen eintritt. Manchmal blinzelt sie. Wenn der D. oder ich ihr ein Busserl geben, oder mehrere, wenn ich meine Wange an die ihre drücke und dort lange halte, oder wenn ich ihren warmen Unterarm fest drücke, dann blinzelt sie mehr, dann blinzelt sie schneller. Dann sind die Augen nicht mehr grau verschleiert; die Iris klärt sich. Zu einem Blick kommt es aber trotzdem nicht mehr, denke ich. Sie schaut ihn an, denkt der D.

Wir gehen rein und raus, der D. und ich, später dann auch seine Schwester, am darauf folgenden Tag dann auch die Freundin seines Sohnes mit der Zweijährigen am Arm. Wir gehen raus und geben einander Zeit allein mit ihr, oder der Ärztin Zeit für die Visite, oder den Pflegerinnen Zeit für Drehungen, Waschungen, Einreibungen. Die anderen drei Patientinnen bekommen ihr Mittagessen. An ihrem Bett steht “Nahrungskarenz”. Es gibt keine Magensonde, das hätte keinen Sinn mehr. Es gibt keine Behandlung mehr außer Schmerzmedikation, Morphine, subkutan. Man könnte noch stärkere neurologische Reaktionen provozieren, sagt die Ärztin. Aber es würde keinen Zweck erfüllen. Sie sagt nicht dazu: Es wäre eine reine Beruhigungsshow für die Angehörigen, die ihnen noch dazu falsche Hoffnungen machen würde. Wir verstehen das auch so. Die Entscheidungen sind alle sehr klar, weil sie keine Entscheidungen mehr sind. Es ist dies ein notwendiger Prozeß des Sterbens, der sich ereignet, in seiner zeitlichen Dimension nicht genau absehbar, aber doch genau genug. Ein paar Tage noch.

Wir gehen ins Café im Erdgeschoß, wo immer der Bär los ist, ein populäres Krankenhauscafé mit sehr freundlicher Bedienung. Wir sitzen draußen. Ein Eiskaffee vielleicht? Der ist echt gut. Wir gehen vorbei an der Wartezone der Unfallambulanz, so viele Leute mit Gips da, unglaublich, wieso haben die alle so viele Unfälle? Scooterfahrer, meint der D., Traktorfahrer, meine ich. An einer hohen Flurwand hängt ein riesiges Schüttbild, das aussieht wie von Hermann Nitsch. Sein Name steht aber nicht dabei.

Das Bild ist von Hermann Nitsch, der in der Gegend wohnte. Im Jahr 2004 hat das Land Niederösterreich das Bild um 30.000 Euro angekauft. Blut, Leiden und Erlösung sind als Themen in einem Krankenhaus durchaus stimmig. Was fehlt, ist das Gesundwerden, das Wiederherstellen, ohne religiöse Bedeutungsdimension. Aber das wäre dann eben nicht Nitsch, und in einem Krankenhaus, wo ohnehin in jedem Krankenzimmer ein Kreuz hängt, kann man sich eigentlich über Passionsbilder nicht gut beklagen. Es gab Proteste gegen das Bild. Der damalige Bürgermeister wird zitiert mit der Aussage: “Nitsch malt auch Bilder in Orange und Gelb. Für die Klinik hätte man besser ein solches genommen.” Der Journalist, der ihn auf die Existenz auch gelber Körperflüssigkeiten in Krankenhäusern hinwies, wurde vermutlich im Krankenhauskeller einbetoniert. Hermann Nitsch verstarb jedenfalls 2022 in ebendiesem Krankenhaus. Das Bild hängt immer noch da, ein tröstliches Zeichen dafür, dass aufgekochte Empörung gelegentlich auch wirkungslos verpuffen kann.

Am zweiten Tag hat man sie in ein Einzelzimmer verlegt, in ein Bett direkt beim Fenster. Der D. sagt “hast du’s wieder geschafft”, damit auf ihre lebenslange Kunstfertigkeit anspielend, aus vorhandenen Strukturen das Beste für sich selbst herauszuholen, und zwar ohne Gesetzesbruch und ohne Irritationen im sozialen Gebälk. Ich sage, “du hast sogar einen Blick auf den Hubschrauberlandeplatz”, wo am Dach des Nebengebäudes vor wenigen Minuten der knallgelbe Rettungshubschrauber gelandet ist. Wir machen Witze, wo wir jetzt allein mit ihr sind, darüber, dass sie sich wahrscheinlich denkt, oh nein, jetzt sind die Trotteln schon wieder da, warum können die mich nicht endlich in Ruhe lassen. It would not be out of character.

Ihre Hände sind wärmer an diesem Tag, dafür sind die Atempausen länger. Ich atme eine Zeit lang in ihrem Rhythmus mit, halte das aber nicht lange durch; zu kraftvolle Atemzüge in zu kurzer Folge. Alle Achtung. Für mich ist das wie Hyperventilieren. Anstrengend. Da sind Schweißperlen auf ihrer Stirn, an ihrer Nase, an den Wangen, in den Kuhlen über den Schlüsselbeinen. Die schwüle Luft? Wir öffnen zusätzlich zum gekippten Fenster die Tür. Wir besorgen weiche, saugfähige Lappen, mit denen wir immer wieder Schweiß von ihrer Haut tupfen. Die Freundin vom Sohn vom D., die mit der Zweijährigen am Arm, spielt ihr vom Handy Musik vor. Warum habe ich nicht früher daran gedacht? Sie mochte romantische Klassik, sie mag romantische Klassik.

Am Nachttisch steht eine Flasche Hautöl, benannt Wegebegleitungsöl (Mandelöl, Neroli, Rose, Rosengeranie, Sandelholz). In der Werbeprosa auf der Website der Herstellerfirma wird als Einsatzzweck tatsächlich auch die “würdevolle Begleitung des letzten Lebensabschnittes” erwähnt. Als ich an dem Öl rieche, plötzlich ein Aha-Moment. Genau das ist der Geruch, der mir seit dem Vortag im Vierbettzimmer nicht mehr aus der Nase ging. Der Geruch kam von ihr, das war klar, aber ich wußte nicht, wodurch bedingt. Er war leicht medizinisch, leicht organisch, uneindeutiger Genese. Er hatte sich in meiner Nase festgesetzt und war überall, im Eisenbahnwaggon am Rückweg, in der U-Bahn, im Kaffeehaus, im Badezimmer zu Hause. “Da, der Geruch”, sage ich zum D., und er riecht an dem Öl und sagt, genau, den Geruch hätte er in den letzten Tagen die ganze Zeit in der Nase gehabt, immer, überall. Tod riecht anders, sage ich. Genau, sagt er.

Ich hatte einen Text geschrieben, den ich ihr ursprünglich hatte vorlesen wollen. Es war ein Abschiedstext. Aber es fühlt sich nicht passend an, ihr etwas vorzulesen. Es ist dies eine Situation, die ein direktes Sprechen verlangt, ein Ansprechen mit einer Stimme, die ihren Körper manchmal anflüstert, manchmal umspielt, manchmal verlockt. Es ist eine Situation, in der sich kurze Sätze sagen lassen, die sich wiederholen, mit kleinen Variationen. Sätze, die Berührungen begleiten, eine Art Musik. Es fühlt sich auch nicht passend an, sich zu verabschieden. Sie ist schon in einem Zustand, in den ich mit meiner Biologie nicht hinkomme, so von der Vorstellung her. Da ist eine Barriere, da ist jetzt schon ein Jenseits. Was sollst du ihr da wünschen, was sie nicht schon viel besser weiß? Was sollst du ihr da wünschen, was sie nicht schon lebt, was sie nicht noch lebt? Es ist eine Art Respekt vor ihrem Zustand, den ich empfinde, und der gebietet, dass ich mich gerade nicht verabschiede. Als ich gehe, sage ich “mach’s gut”, und ich meine das wie ein lockeres “bis zum nächsten Mal” und lasse die Dinge schweben. Wir beide brauchen keine Endgültigkeit in unserem Verhältnis.

Zwei Tage später ruft mich der D. an, recht spät am Abend. Ich muß nicht abheben um zu wissen, was geschehen ist. Wäre es etwas anderes, hätte er mir eine WhatsApp-Nachricht geschickt, so, wie am Tag davor, als ich ihn, ebenfalls per WhatsApp, auf die Cheyne-Stokes-Atmung hingewiesen hatte und er mir, ohne dass wir das Thema ihrer Atmung zuvor überhaupt besprochen hätten, sofort einen genauen Bericht über ihren Atemrhythmus an diesem Tag schickte, jeweils um 11, um 15 und um 18 Uhr. Auch jenen Tag hatte er fast ganz bei ihr verbracht, und er hätte den Eindruck gehabt, da wäre noch etwas gewesen, das sie davon abgehalten hätte loszulassen. Auch die Schwestern hätten dies bestätigt. Es sei in ihrem Zustand ungewöhnlich, dass da noch einen ganzen weiteren Tag geatmet wurde. Da müsse noch etwas sein. Auch an dem Tag, an dessen Abend sie dann starb, hätte er ursprünglich ins Krankenhaus fahren wollen, sagt der D., doch er wäre sehr erschöpft gewesen und seine Frau hätte gemeint, vielleicht wären es die Besuche, die sie sie davon abhalten würden, loszulassen. Ein Priester kam übrigens an diesem Tag auch noch vorbei. Hatte sie vielleicht darauf gewartet?

Am Telefon sprechen wir uns die Situation zurecht, so, wie man sich als Humanoider Situationen zurechtspricht: Wir schreiben Intentionen zu und legen Rationalitäten zugrunde, um das Mysteriöse ihres Zustandes zu erfassen, in dem rein biologisch keinerlei willensgesteuertes Handeln mehr erfolgen kann. Der D. spricht oft von ihrem starken Willen, auch jetzt noch. Ich widerspreche ihm nicht, denn es ist nicht wichtig das zu tun. Ich pflege still mein eigenes Zurechtdenken. Sie wollte ihre Ruhe haben, auch wenn sie sich sehr oft beklagte, dass man sie nicht genug besuchte. Sie war gerne alleine, und vielleicht wollte sie alleine sterben. Angehörige verarbeiten ihren Kummer über das Sterben ihrer Lieben oft dadurch, dass sie bei den Sterbenden sein zu müssen glauben, wenn diese ihre letzten Atemzüge tun. Sie nicht allein zu lassen, sie zu begleiten, ohne sie natürlich im Wortsinn zu begleiten. Womöglich würden Sterbende oft gar nicht begleitet werden wollen, könnten sie noch reden und Wünsche äußern, könnten sie noch Wünsche haben. Vielleicht wäre da ein lautes “so, jetzt schleicht’s eich oba” oder ein höflicheres “ihr habt’s doch sicher noch was zu tun, oder? Lasst’s euch doch von mir nicht abhalten”. Und dann, endlich allein, ein wenig noch Weiteratmen in der Stille der Gemeinschaftslosigkeit, gefolgt vom Aufatmen einer letzten Erleichterung. Godspeed.

comment [3]

Rote Rüben, Perlhuhnbrüste und Brian Eno

Der Lebensmittelzustelldienst empfahl, doch noch einige französische Perlhuhnbrüste vor dem nahenden Verfallsdatum zu retten. Warum nicht. Dieses Rezept für gebräunte Perlhuhnbrüste auf rotgrünem Gemüse empfahl der Suchalgorithmus, mit roten Rüben, Frühlingszwiebeln und Karotten, what’s not to like. Anstelle des empfohlenen Madeira (für die Garflüssigkeit im Ofen nach initialem Anbraten der Brüstchen) nahm ich Shaoxing Kochwein, das Trüffelöl wurde durch sehr aromatisches Majoran-Würzöl vom Safranoleum ersetzt (dessen Würzöle ich sehr, sehr gerne empfehle). Die fantastische Kochflüssigkeit der blanchierten roten Rüben, Karotten und Frühlingszwiebeln — es war nur noch ein kleiner Rest — fügte ich der Garflüssigkeit aus dem Ofen bei deren abschließendem Eindämpfen der Sauce hinzu. Dann auch noch die unfehlbare Allesverbesserungszutat, nämlich den 5-Länder-Pfeffer von Elfie Breidt-Seiser, der Mutter von Katharina Seiser. Dazu gab’s Gnocchetti Sardi.

Ich mag rote Rüben sehr. Doch der spontane Griff zu diesem und keinem anderen der dann doch in größerer Zahl verfügbaren Perlhuhnbrustrezepte hatte eventuell auch mit Brian Eno zu tun. Brian Eno mag die Farbe Magenta sehr. Er trug ein magentafarbenes Hemd in Gary Hustwits Dokumentarfilm “Brian Eno”, der letzte Woche zweimal im Wiener Filmmuseum zu sehen war. Der Film besteht aus historischen Aufnahmen von Bühnenperformances und Studioszenen rund um Musikprojekte, an denen Eno in der einen oder anderen Funktion beteiligt war, aus aktuellen Aufnahmen von Interviews, die Hustwit mit Eno geführt hat, aus den gegenwärtigen Eno begleitende Szenen, die Hustwit aufgenommen hat, aus zuvor uneröffentlichten Musikaufnahmen aus Enos Archiv. Er hat aber keine feste Gestaltung, das ist das besondere. Aus diesem Repertoire wird anlässlich jeder Aufführung mithilfe generativer KI (bespoke generative software designed to sequence scenes and create transitions) eine einzigartige Version gebastelt. Keine zwei Publikumsgruppen sehen denselben Film, somit wurde auch bei den beiden Wiener Aufführungen nicht zwei Mal derselbe Film gezeigt.

Wie groß das Repertoire an Material genau ist und wie die Auswahl gestaltet ist, das kann ich nicht einschätzen. Laienhaft stelle ich mir eine gewisse Rezeptur vor: nimm mindestens zwei Szenen, in denen sich Eno über die menschliche Natur (unendliche Vorstellungskraft) oder das Planetare äußert (wir müssen auf den Planeten achten, die Zukunft kann auch großartig werden), maximal fünf Szenen, die Natur (Kühe, Schwäne, Bläßhühner), Eno im Garten (mit dem Mobiltelefon ungewöhnliche Insekten filmend) oder am Spaziergang durch einen Park zeigen (auch rückwärts abgespielt), auf jeden Fall was mit Bowie, Bono, Frauen, (Laurie Anderson), Multiethnisches (Fela Kuti, Laraaji), mindestens eine Szene zu den Oblique Strategies, zwischen fünf und sieben mit Eno am Gerät, experimentierend, mischend, hörend, den heutigen Eno, den aus den 1970er Jahren, den aus den 1980ern (hair line more receded). Chronologiequoten sicher auch dabei (mindestens eine Szene aus einem sehr rezentem Projekt, jenem mit dem Baltic Sea Philharmonic zum Beispiel, mindestens eine vom ganz jungen Eno, der mit dem Glamrock). Beachte überdies Vor- und Hintergrund, stelle ein Thema hier in den Vordergrund und lasse es dort als Nebenstrang wieder auftreten. Mische die Zutaten nicht willkürlich, beachte gewissermaßen Garzeiten und wie der Kochvorgang einzelne Substanzen transformiert. Vordergrund und Hintergrund: Was zu Beginn im Vordergrund ist, tritt später in einem komplexeren Gericht an den Rand, spielt nur noch mit. Oder umgekehrt, je nach Zutat. Rote Rüben färben zum Beispiel alles, was ihnen nahekommt, ein. Frühlingszwiebel tun dies nicht.

Jedenfalls: Die Software war gewiß kein reiner Zufallsgenerator. Das Risiko, bei einer der Vorführungen 85 Minuten lang nur Kühe und Bläßhühner abgemischt zu bekommen, wird wohl niemand der Beteiligten eingehen wollen, so interessant ich das fände. Doch der biografische Fokus ist vorgegeben. Der Film ist generativ und in gewissem Rahmen unvorhersehbar, aber er ist kein Experiment, und das Filmmuseum ist nicht der Echoraum. Den Ansatz, ein biografisches Projekt zu einem Künstler dessen künstlerischem Ansatz entsprechen zu lassen, finde ich dabei etwas hochgestochen. Am Ende ist “Eno” doch recht konventionell durch die autobiografische Darstellungs- und Erzählweise des Meisters gestaltet und erstaunlich homogen, was darauf hinweist, dass das verwendete Filmmaterial in sich eine recht homogene Perspektive auf den Meister hat, zumindest jenes, das in dieser Wiener Aufführung zum Einsatz kam. Das ist nicht unsympathisch, wenn auch für meinen Geschmack etwas zu hagiographisch, jedoch interessant, weil der Mann eben einfach interessant ist (und sympathisch, sagte ich das bereits?). Man könnte die Analogien noch weiter auffächern, von wegen generierter Film und Kochrezept, denn Eno selbst spricht (in einer der Wiener Szenen) von seiner Art, Musik zu machen, eher mithilfe von Malerei als Metapher. Lässt sich generative KI-Gestaltung mit Malerei analogisieren?

Aus dieser einen Wiener Mischung hängengebliebene Splitter (ich ergänze dies möglicherweise noch): ein freundlicher, souveräner, sympathischer und trocken sarkastischer Herr, der nach seiner autobiografischen Erzählung eigentlich wie sein Großvater und Vater Briefträger im ländlichen England hätte werden sollen, ein umgänglicher Nerd, einer, der immer versucht und probiert, ein recht gelassener Getriebener, sozusage. Einer, der nicht nur ein Ding sein will, der zum Beispiel, wie er so autobiografisch erzählt, an der Rockmusik das Körperliche schätzte, an der Klassik die überlegte Intelligenz, der aber eben Beides wollte. Als roter (dare I say: magentafarbener?) Faden, was Musik betrifft, die Körperlichkeit, die Materialität von Klang, der Versuch, sie zur Geltung kommen zu lassen, zu entwickeln, mit sehr unterschiedlichen Mitteln.

Da war die eine Aufnahme, in der der recht junge Eno vor einem Turm an Gerätschaften steht, am Boden liegt nackt ein recht großer Lautsprecher aus weißem Latex. Eno will den Filmenden vorführen, welch tolle Klänge man da rausholen kann. Es kommt nichts, und dann offenbar nicht erwartetes, abgehacktes Summbrummen, durch längere Stillestrecken unterbrochen. Eno ist das nicht peinlich, er ärgert sich nicht, da ist eher so ein “oh!” — er findet sofort Gefallen an dem Klang, der eigentlich als Störklang entstand (und der vermutlich bedeutet, dass einer der Verstärker hinüber ist). Man merkt, er möchte sich unverzüglich nur noch mit diesem Summbrummen befassen, ihm nachgehen, und nur die Höflichkeit gegenüber dem Filmteam, das ja etwas anderes von ihm wollte, hält ihn davon ab.

Die Geschichte mit dem Kölner Flughafen, geplant von Paul Schneider-Esleben (dessen Sohn Kraftwerk mitbegründete), der Eno zu “Music for Airports” inspirierte (es gibt übrigens in der herrlichen Serie “The Rehearsal”, S02E04, eine Szene mit gecasteten Bands in einem Flughafen, die ich nicht umhin konnte, als Hommage an Music for Airports zu sehen). Die Geschichte von Laraaji, der immer im New Yorker Washington Square Park seine selbst elektrifizierte Zither spielte und einmal einen Zettel mit Telefonnummer in seinem Geldsammelmützchen fand, von Eno, erzählt er, der ihn aus Höflichkeitsgründen nicht unterbrechen wollte, aber auf diese Weise kundtat, dass er die Musik mochte und falls er, Laraaji, Interesse an einem gemeinsamen Projekt hätte, würde er sich über einen Anruf freuen. (Dies führte zum Album “Ambient 3 — Day of Radiance”.)

Im Studio mit dem jüngeren Bono, 1984, der sich in “In the Name of Love” so richtig reinsteigert (die Szene ist auch auf YouTube). Die anschließende Kritik ist delikat, behutsam, restrained. “I wouldn’t like to inhibit what you’re doing”.

comment [1]

Kulturnotizen, Rekonvaleszenz

“Summer of Soul” (Ahmir “Questlove” Thompson, 2021), Dokumentation über das Harlem Culture Festival im Sommer 1969, in der historischen Erinnerung von Woodstock überschattet, lange vergessenes Filmmaterial (Guardian review)

François Jullien, Ein zweites Leben (hängengeblieben: Überlegungen zur zweiten Liebe, zu Begegnung, zu Wiederbegegnung im Gegensatz zu Wiederholung, die Ankündigung einer Auseinandersetzung mit Klassikern chinesischen Denkens freilich enttäuschend unterbelichtet)

“East Side” (israelische TV-Serie, 2023, über einen “Fixer”, der Immobilien-Deals zwischen israelischen Siedlervertretern und arabischen Bewohnern Ost-Jerusalems einfädelt, klug angelegt, dicht schattiert, fein gespielt)

“Asura” (Netflix-Serie von Hirokazu Kore-eda, Januar 2025, eine Familienabtastung in Tokio Ende der 1970er Jahre, angelehnt an eine damals populäre japanische TV-Serie, Portrait vier erwachsener Schwestern, gemeinsames Essen als tragendes ästhetisches und erzählerisches Mittel, Guardian review, schwerer Rie-Miyazawa-Crush)

endlich Filme von Kurdwin Ayub gesehen, “Paradies, Paradies” (2016) und “Sonne” (2022), Familien- und Freundschaftsgeflechte über Migration und Exil hinweg, Drucksituationen und Feindseligkeiten, Himmelschreiendes, das Koexistieren und Zusammenfügen von Konstellationen, die in einer stark konturierten Vorstellungswelt überhaupt nicht gleichzeitig möglich oder vorstellbar sind und hier im Alltag eine skurrile Selbstverständlichkeit gewinnen

“The Diplomat” (Netflix-Serie, Deborah Cahn, 2023—24, zwei Staffeln; Keri Russell, auch so ein Crush, als US-Karrierediplomatin mit etwas älterem US-Karrierediplomatenehemann, sie wird Botschafterin in London, Navigation internationaler Krisen mit Nahost-Fokus, die Maschinerie der Diplomatie, komplexe Ehegeschichte, recht facettenreiche Aushandlung von Geschlechterdynamiken im politisch-privateen Ränkespiel)

Doch wieder mehr in Serien hineingeraten, nach längerem Desinteresse und Ennui.

Otessa Moshfegh, “Heimweh nach einer anderen Welt” (2020), Erzählungen des Abwegigen.

Alma Mahlers jüngere Schwester Margarete, Text im Standard von Olga Kronsteiner)

Abenteuer in Wien / Stolen Identity (Emile Edwin Reinert, 1952, restauriert 2025), Kriminalfilm im zerstörten Nachkriegswien, gebrochene Identitäten, dunkelgrau, schon einmal notiert