Von Geschichte, Reibeisen und Höllenqualen

Die Geschichtsschreibung sagt, die kanarischen Inseln wären von Nordafrika aus besiedelt worden, Phönizier waren da, später dann auch Römer; kontinuierliche Besiedlung über einen längeren Zeitraum hinweg. Daraus entstanden die Bevölkerungen, die man „Altkanarier“ nennt. Alles dies brach jedoch im 3., 4. Jahrhundert ab, dann gab’s gut 1000 Jahre Kulturentwicklung, bis Europäer wieder vorbeikamen (erst Genuesen, übrigens).

Über 1000 Jahre hinweg sollen die Altkanarier – auf Teneriffa nennt man sie Guanche, auf Gran Canaria Canarios – also weder miteinander noch mit anderen über See in Kontakt gestanden sein, denn es gibt keinerlei Hinweis auf Seefahrt in dieser Zeit. Kein nötiges Wissen dafür nachweisbar, keine Technik, nada. Ich finde diesen Gedanken der isolierten Kulturentwicklung faszinierend, am faszinierendsten dabei, dass es keinen Kontakt zu den anderen Inseln gegeben haben soll, die ja teilweise in Sichtweite liegen. Mein innerer Skeptiker sagt „kann nicht sein“, aber der Gesamtbefund dürfte tatsächlich auf Isolation hinweisen (Sprachentwicklung, Gesellschaftsstrukturen, archäologische Funde).

Meanwhile: Eine Erkältung fährt den Organismus runter. Hustentabletterln aus der Apotheke holen; am Markt eine schwarzeneggerdaumengroße Ingwerknolle besorgt, die mir die Verkäuferin vom Gemüsestand „Susi“ netterweise dann sogar schenkt. Also auf die Hoteldachterasse in den Liegestuhl, mit Ingwerwasser (Tauchsieder und Thermosflasche vorhanden, ich bin ja keine Anfängerin). Die Covid-Tests bleiben negativ, also dann mit FFP2 ins Museum. Ich bin nach einer Woche in einem Riesenhotel an der Südküste, das J.G. Ballard inspiriert haben muss, in das Viertel Vegueta in Las Palmas umgezogen. Also schunkelt sich der Organismus ins Museo Canario gleich ums Eck vom Hotel.

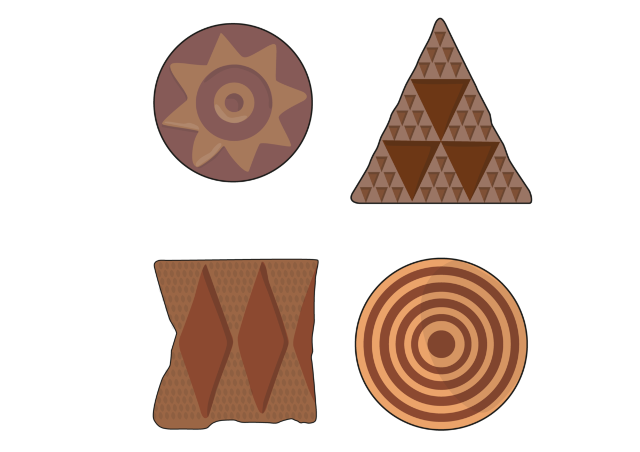

Ein archäologisch-ethnografisches Museum, klug gemacht, mit epistemisch aufgebauten Texten, die von Funden ausgehend schildern, was man glaubt daraus schließen zu können. Etwas spröde, aber ich mag spröde. Durch die Texte zieht sich das Bemühen, Phänomene als Kommunikationsformen darzustellen: Kleidung als Kommunikation von Status, zum Beispiel. Auch die sehr ausdifferenzierten Pintaderas werden als Kommunikationsform angesetzt: aus Ton (manchmal auch aus Stein oder Holz) gefertigte Stempel mit Mustern unterschiedlicher Art, zumeist geometrisch. Verwendet für die Markierung von Säcken oder Wänden, aber auch zur Körpertätowierung. Symbolkommunikation, offenbar, Fundstellen über die ganze Insel verteilt mit wiederkehrenden Mustern. Verkompliziert wird die Erklärung der Pintaderas auch dadurch, dass sich ihre Zwecke möglicherweise im Laufe der Zeit änderten. Es bleibt also rätselhaft.

[Bildquelle: Proyecto TSP de la Consejería de Educación, Universidades y Sostenibilidad. CC by-nc-sa]

Ausdifferenzierte, hierarchisch organisierte Gesellschaften, die keinerlei Schriftzeugnisse hinterließen, deren Kommunikationssysteme sich der Entschlüsselung entziehen, die sich in sich selbst entwickelten, ihre eigene Geschichte, ihr eigenes Gedächtnis waren (oder eben auch nicht), aber jedenfalls niemandes anderes – bis die Europäer kamen. Da kommt dann die Außensicht, da kommen Assimilationsdruck, gewaltsame Transformation, Auslöschung. Was mir im Museum fehlte: die historische Begleitspur zur Epistemologie. Nachgezeichnet zu bekommen, wie unterschiedliche europäische Akteure (waren ja nicht nur die Conquistadores da) die Canarios gesehen und beschrieben haben, wie sich Beschreibungen im Laufe der Zeit änderten, im Wechselspiel unterschiedlicher Strömungen von Geschichtsschreibung und -politik mit dem europäischen Festland, begleitend zur fortlaufenden, sich verlaufenden Existenz einer Canario-Bevölkerung. Der Wikipedia-Eintrag zur kanarischen Geschichte hat mehr dazu zu sagen als das Museum; das finde ich schade.

Der Saal, der Begräbnisriten dokumentiert, ist ein riesiges Schädelkabinett, dazwischen einige gut erhaltene Skelette, in Grabposition gebracht. Hier wird die Frage am virulentesten, wer wann wo welche Gräber geöffnet hat, und sie wird, wenn ich es nicht übersehen habe, nicht gestellt. Es gibt Schwarzweißfotos bedeutender Männer aus dem 19. Jahrhundert, der Museumsgründer Gregorio Chil y Naranjo (1831–1901), der französische Anthropologe René Verneau (1852–1938), mit wissenschaftlichen Expeditionen auf der Insel befasst (veröffentlichte 1891 „Cinq Années de Séjour Aux Iles Canaries“); es heisst, er sei von Gobineau beeinflusst gewesen. Heldenmythen von Entdeckung, Sammlung und Bewahrung, aber da würde ich gerne mehr wissen.

Gestern auch noch in der Kathedrale Sta. Ana gewesen, ältester und größter Kirchenbau der Kanaren, Bischofskirche, praktischerweise mit Aufzug in einen der beiden Türme, der Organismus schätzt das. Die Katholischen Könige ließen schon 1497 den Bau beginnen (das Militärlager, aus dem Las Palmas entstand, war 1478 gegründet worden, im heutigen Viertel Vegueta). Verschiedene Baustile, mehrhundertjährige Baugeschichte. Die Legende von Sta. Ana besagt, dass den ersten Spaniern auf der Insel ein altes indigenes Weiblein, das plötzlich ihre Sprache sprach, behilflich gewesen sei; sie sei dann aber plötzlich verschwunden, und die Spanier so: war wohl die heilige Anna, warum auch nicht, und so beginnen sie mit dem Bau. Im kleinen Diözesanmuseum neben der Kathedrale ein Gemälde der Märtyrer von Tazacorte (ein Ort auf Teneriffa), aus dem 18. Jahrhundert, Künstler unbekannt. Es waren 40, abgebildet sind 12: Jesuiten, deren Schiff von französischen Piraten (Hugenotten) gekapert wurde. Bestialisch ermordet (Hände abhacken und lebendig ins Meer schmeißen und so), und wir wissen davon, weil einer der Jesuiten den Franzosen als Koch nützlich war und überlebte, heisst es. Das Bild fasziniert mich mit seiner rein werkzeugkonzentrierten Darstellung der erlittenen Grausamkeit: Hacken, Dolche und Messer fahren den Märtyrern in den Körper, man sieht Blut, aber es gibt keine Agenten. Autonome Waffen. Ist das eine etablierte Märtyrerikonografie, hat sie einen Hintergrund?

Abends im gleichen baskischen Restaurant wie am Abend davor gelandet, zufällig (Organismus leicht daneben). Die fluffigsten Ei-Fisch-Omelettes wo gibt, dazu die fluffig-knackigsten Croquetas wo gibt, gefüllt mit Mejillones, Roquefort, Fisch oder rotem Paprika, und wieder kredenzt man mir einen Patxaran aufs Haus; ich hatte am ersten Abend nach Patxaran gefragt, das dürften nicht viele tun, der Kellner wirkte überrascht (oder war froh, alte Patxaran-Vorräte endlich loswerden zu können, ich hinterfrage das nicht weiter).

Heute schaffts der Organismus ins Museum in der Casa de Colón, vermutlich ein altes Regierungsgebäude beeindruckenden Umfangs und Stils. Es geht viel um Columbus, der 1492 vor dem Aufbruch zu seiner ersten „Indienreise“ hier Station machte (und dann nochmals auf La Gomera, wo angeblich die berüchtigte Beatriz de Bobadilla — aber das ist eine andere Geschichte). Aber an sich ist das Museum den Beziehungen der Kanaren zum amerikanischen Kontinent gewidmet, basierend auf der wichtigen Rolle der Inseln als Zwischenstation für spanische Atlantik-Expansion und Kolonialismus. Man ist hier stolz auf die Rolle der Kanaren und hebt hervor, dass imerhin von hier die ersten Nutztiere und Pflanzensamen (Zuckerrohr!) nach Amerika gelangten. Auch die ersten Siedler, die Städte wie Montevideo oder San Antonio in Texas gründeten, seien Kanaren gewesen. Das ist so das Leitmotiv des Museums: kultureller Stolz. Columbus selbst stoppte bei dreien seiner vier Reisen nach Amerika auf Gran Canaria; einmal schrieb er einen Brief an einen Freund, das einzige erhaltene Dokument in seiner Handschrift, in dem er seine Zeit auf den kanarischen Inseln erwähnt. Man hat Briefkopf und Text in Bronze reproduzieren lassen. Die Tafeln hängen im Hof des Museums an der Wand.

In der Casa im Erdgeschoß ein Nachbau der Niña, bedrückend klein die Kabine des Meisters; viel drumherum mit Mapa mundi, Astrolabien, Navigationstechnik. Es geht um die Erzeugung von Begeisterung für die Kulturleistungen, die mit Columbus’ „Entdeckung“ verbunden waren. Im Keller eine Abteilung über präkolumbianische Kulturen Lateinamerikas, die eher wie eine Pflichtübung wirkt. Spannender finde ich die Verbindungen der Kanaren zu den Amerikas, die im ersten Stock gezogen werden: Export und Import neuer Güter, ökonomische Veränderungen. Massive Emigration, auch; unter Franco gab es ja ein Emigrationsverbot. Im Narrativ des Museums dominiert aber der kulturelle Stolz (was die Kanaren alles der Neuen Welt gegeben haben) über ökonomischen Druck und politische Fragen. Von Emigrationsdruck und -verbot handelt im übrigen auch einen der wenigen kanarischen Filme, den ich kenne, „Guarapo“ (das heisst „Zuckerrohrsaft“), 1987, von Santiago Ríos und Teodoro Ríos, auf La Gomera gedreht, Auswanderungsträume eines mittellosen Landarbeiters.

Es geht im Museum dann weiter mit Kunst, die es auf die Insel schaffte, Gemälde, zur Ausstattung von Kathedralen und Behausungen höherer Gesellschaftsschichten, sowie auch Malerei kanarischer Künstler (eher wenig). Auch da übrigens überwiegt der finstre Katholizismus mit seinen Allegorien, quelle surprise. Eine Darstellung der reuigen Maria Magdalena: nackter Oberkörper, sie kneift sich in die Brust, weint. Scheint jetzt keine verfestigte Ikonografie zu sein (von Maria Magdalena gibt es viele verschiedene, und eine nicht gerade geringe Neigung zur Nacktdarstellung). Bible bondage. (Vom “Papageien-Meister”, hinter dem wohl eine flämische Werkstatt steckt, die um 1520 oder 1530 aktiv war.)

Aus Gründen suche ich die Toilette auf, dummerweise gleichzeitig mit einer Reisegruppe französischer Rentner:innen, die von ihrer Reiseführerin gerade alle aufs Töpfchen geschickt werden und dem Ruf auch nachkomen. Alle. Man weiß ja nie, und öffentliche WCs sind hier, ich weiß das mittlerweile, nicht immer verfügbar, wenn man sie braucht, nicht einmal halböffentliche. Und man weiß ja, je älter man wird, also. Es kommt also zu beachtlicher Schlangenbildung, und ich sage euch, Rentner:innenschlange ist meine neue Metapher für Höllenqualen, wieso ist das Hieronymus Bosch eigentlich nicht eingefallen? (Oder hat man damals eh überall …? Jeder Zeit ihre Höllen!) Meine erkältungsbedingt Hildegard-Knef-verschluckt-ein-Reibeisen-artige Stimme vermag in der Schlange etwas einschüchternd zu wirken, damit sich die Damen nicht allzu sehr verplaudern, sie sind ja sehr fidel. Aber wenigstens bleibt die Atmosphäre charmant: Die französischen Damen „madame“-isieren einander konsequent und ausgesucht höflich, es ist eine Freude. Und sie gehen selbstverständlich aufs Herrenklo, wenn es frei ist, werden sogar von den Herren dazu aufgefordert, ebenfalls auf höflichste Art. Das ist schon die höchste gesellschaftliche Fortschrittsstufe vor der Unisex-Toilette, ich sag’s euch.

Im Hof des Museums leben zwei riesige Papageien, quasi lebende Maskottchen. Schilder warnen davor, ihnen zu nahe zu kommen. Die Reiseführerin erklärt den Rentner:innen, ja, also, die wären eh ganz nett, nur, wenn zu viele Menschen da wären, und wenn jemand (wie sie) zu viel sprechen würde, dann würden die Vögel halt genervt, und ich denke mir, wieso können die die Vögel nicht an einem Ort leben lassen, wo sie nicht den ganzen Tag genervt werden, das würde uns allen das Leben erleichtern und wäre auch karmatechnisch für alle ein Gewinn (Abt. Höllenqualen).