Wochensprünge

Ich beginne am Freitag, aber weil dieser Text am Donnerstag begann, beginne ich eigentlich am Donnerstag. Angesetzt war für diesen Tag vormittags ein Verwaltungsgespräch, ein routineartiges Abfragen von Leistungen des Instituts der letzten eineinhalb Jahre, eine Gelegenheit für das Besprechen von Nachbesserungen und das Ansprechen von Schwierigkeiten. Das Gespräch wurde durch die kurzfristig angekündigte Präsenz eines neuen Mitglieds der Führungsebene der EINRICHTUNG, wie ich meinen Arbeitgeber liebevoll nenne, diplomatisch aufgewertet, was mich — ich greife zum Mittwoch zurück — zu eingehender Beschäftigung mit Strategieplänen führte. Man führt solche Pläne als Institutsleiterin ja mit, denkt sich mal dies, mal jenes, diskutiert hin und her, wägt ab, macht sich Notizen und trifft zu bestimmten vorangekündigten Zeitpunkten Festlegungen darüber, was man plant, die kleinen Schritte in größere Linien einpassend. Hier aber stand ich vor der Anforderung, die Gelegenheit zu nützen, Ausgewähltes anzubringen, Dinge rhetorisch vorzubereiten, in Verzahnung mit noch größeren Plänen, die im Fluss sind. Es war heikel, das an einem — dem Mittwoch — Nachmittag zu tun, denn solch komplexe Themen müssen durchdacht und durchdiskutiert werden; sie haben Implikationen, die man leicht übersieht. Mir war nicht ganz wohl dabei.

Der Donnerstag also, er begann mit dem Eintreffen der ersten Verwaltungsmitarbeiter*innen zu dem Gespräch (es wurden sechs insgesamt, von verschiedenen Abteilungen). Man lächelte und lachte auf, die Atmosphäre des leicht angespannten Scherzens, nach Art von “wie verschicke ich Excel-Tabellen mit Schokolade, und könnten da die Quantenphysiker nicht endlich was erfinden?”, da geht es minutenlang nur mit solchen Bemerkungen und Auflachen dahin. Einige der Damen waren neu in ihren Funktionen; es war wichtig, sie wichtig zu nehmen. Ich schenkte ihnen höchstpersönlich Wasser ein, solche Gesten zählen. Die Führungsperson kam etwas verspätet und entschuldigte sich mehrmals.

Es geht bei solchen Gesprächen nie nur um das, worum es laut Tagesordnung geht. Mitunter nicht einmal hauptsächlich. Es geht um Beziehungspflege und Beziehungsdemonstration, es geht nicht nur um die Verwaltis und Führis und mich, sondern auch und manchmal sogar vor allem um sie untereinander. In diesem Fall ging es gewiss auch darum, dass gegenüber der neuen Führi ein gutes Bild abgegeben wird, von allen (und für sie ging es auch darum mitzubekommen, wie sich die Verwaltis zu den Forschis verhalten). Da konnten die Verwaltis noch so oft sagen, nein, nein, das wäre nur ein freundlicher Besuch. Subtext ist Subtext.

Ich würde nicht behaupten, dass mir solche Gespräche Spass bereiten, aber ich kann schon zu Hochform auflaufen, das muss ich unbescheiden festhalten: jonglieren mit den Bällen, die geworfen werden, Verwaltungssprech und Verwaltungsfragen beantworten, Verständnis simulieren, zeigen, dass ich jede, aber auch jede kleine Information über das Institut und seine Mitarbeiter im Griff habe, gleichzeitig immer auch noch wissenschaftlich Substanzielles sagen, um — in diesem Fall — die neue Führi noch mehr für das Institut zu interessieren, einzunehmen, die Grundlage für künftige Gewogenheit zu legen. Alle ernst nehmen, allen zuhören, Springen von A nach B, Register ziehen, dabei immer kurz fassen, rasch zum Punkt kommen, das Publikum nicht verlieren, Fragen stellen, Pausen zur richtigen Zeit, Zurücknehmen, an den richtigen Punkten der geeigneten Person Macht über das Gespräch übertragen, Dankbarkeit für Dinge simulieren, die im Grunde selbstverständlich sind. Es ist wie Standup-Comedy, nur im Sitzen, mit anderen Subtexten. Die Atmosphäre war gelöst, ich schnappte faszinierte Blicke auf, hey, es lag fast Verführung in der Luft.

Eigentlich hätte ich mit dem Donnerstag aber auch jetzt beginnen können, als ich einige Stunden nach dieser Szene Fäden über Übersetzungstheorie und -praxis zur philosophischen Literatur des Buddhismus zusammenzuspinnen versuche, für einen Vortrag, im Büro, dazu Musik. Ich las einen 84seitigen Aufsatz von C., einem in seiner analytischen Schärfe genialen Denker, der einen im Fach unüblichen, sperrigen Stil pflegte, stark von analytischer Philosophie und Linguistik getragen. C. hatte immer einen Hang zur Polemik, der aus seiner isolierten Position im Fach erklärbar war, aber außer Kontrolle geriet, sich in seinen späten Jahren in den Vordergrund spielte und das inhaltlich Wertvolle an seinen Gedanken überdeckte. Persönlich war er im Gegensatz dazu streichelweich und lieb; seine bunten Hemden und die Teddybären, mit denen er reiste (und sprach), waren legendär.

Auch ich wurde irgendwann zum Opfer seines geschriebenen Gifts, in gerade jenem Aufsatz (vor 13 Jahren erschienen). Ich reagierte damals nicht; es schien mir müßig, mich mit einer Kritik zu befassen, die sich auf eine kurze Buchrezension stützte, die ich als Doktorandin verfasst hatte. Der Sache nach hatte er mit einigem recht, mit anderem nicht. Der Ton war unnötig verletzend, er arbeitete mit Unterstellungen. Das Ganze war im Endeffekt lächerlich und schäbig. Vor einigen Jahren starb C. in Costa Rica. Ein Auto fuhr ihn in einer dunklen Straße an, dem Vernehmen nach war er sofort tot. Verdammt schade.

Ein Doktorand sitzt noch an seinem Arbeitsplatz in der Bibliothek, sonst dürfte das Institut leer sein; es ist 19:30. Ich aß gerade ein Gemüsecurry am Markt in einem Lokal mit Duttkellner, nur junge Frauen mit langen Haaren da, und versuchte, nach Lektüre von C.s Aufsatz die Fäden des Vortrags in meinem Notizbuch zu einem Ablauf zu weben. Das Curry suppig, aber schmackhaft und nahrhaft, so kamen mir auch meine Gedanken zu dem Vortrag vor.

Es wird kein genialer Wurf voll Biss und Saftigkeit, aber ein solides Stück Arbeit, für in drei Wochen, eine Konferenz in Berkeley, seit 2018 zum ersten Mal wieder, wo es gewiss noch durchgeknallter sein wird mit den Lebensbedingungen für Studierende (Mietenexplosion), was heisst, für alle (Trockenheit, Feuer). A. meinte damals schon, er ginge davon aus, Kalifornien müsse wohl irgendwann zwangsevakuiert werden, das sei einfach nicht mehr lebbar. Auch diesmal werden wir im Berkeley City Club untergebracht werden, einem architektonisch sehr überkandidelten Hotel mit einem wunderbaren Pool im Keller, länger als 25 Meter, glaube ich. Wird’s den noch geben? Schon 2018 wurde man dort in den Duschen zu sehr sparsamem Umgang mit Wasser ermahnt.

Vielleicht wäre es auch besser gewesen, noch bis zum Dienstag zurückzugehen. Am Vormittag eine Besprechung des leitenden Gremiums für einen Riesenantrag, Abklopfen von Themen wie governance structure und Budgetierung. Herzliche Atmosphäre, angespannt, da wir auf eine nahe Deadline zusteuern, aber gelöst. Gemeinsames Mittagessen in dem israelischen Lokal, wo die Kellner immer so in the hood -mäßig mit Hoodies die Falafel herumschupfen. Man fühlt sich immer so lässig da. Dieses Gremium ist jetzt schon weit jenseits der Auflachdynamik, im Stadium des wissenden Schmunzelns.

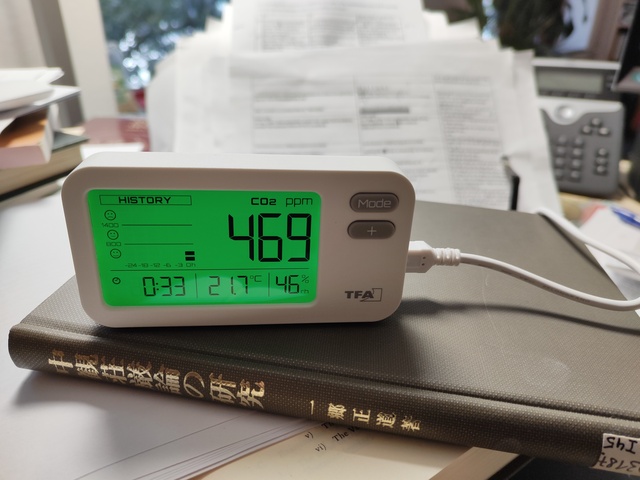

Nachmittags dann drei Stunden Besprechung im größeren Kreis bei zweifelhaften CO2-Werten, wie mein mittlerweile angeschafftes Meßgerät mit USB-Anschluss mitprotokolliert. Struktur und Themen, Planbares und Unvorhersehbares, wie schaffen wir aus gut 30 Forscherpersönlichkeiten ein kohärentes Ganzes, das dennoch allen genug Freiräume lässt, Gemeininteresse und Einzelinteresse. Ich habe solche Prozesse schon häufiger erlebt als andere, kann den Advocatus Diaboli spielen, versuche, aus denen, die noch sehr in ihren Fachsprachen stecken, mehr herauszukitzeln, Bewegung in Richtung des größeren Arguments anzuregen, des breiteren Zusammenhangs. Es klappt nicht, die am stärksten Angesprochenen empfinden es als eine Art selling out und ein Sich-Herablassen auf das Niveau von Dümmeren, wenn sie aus der historischen Einmaligkeit ihres Forschungsgegenstandes heraustreten und das allgemeine Phänomen benennen sollen, das Thema ist.

Ein Teil der Projektgruppe spaziert dann den Donaukanal entlang in Richtung Prater, wo in einem Wirtshaus zu Abend gegessen wird. Gelöstes Plaudern bei Gegenwind. Die Projektgruppe ist überhaupt sehr peripatetisch; wir gehen immer irgendwo, zwischendurch oder danach, das ist erstaunlich produktiv. Im Wirtshaus mit einem laut und treffsicher schlecht scherzenden Kellner ein deftiges Abendessen. Es endet mit Schnäpsen, großzügig eingeschenkt “für Erwachsene”; im Dunkeln spazieren wir durch den gerade noch aktiven Vergnügungspark zur U-Bahn-Station. U-Bahn-Gespräch mit einem Kollegen aus Deutschland, er in Wien, die Frau in Köln; sie hat dort den besseren Job. Austausch über das Dasein und Zusammensein bei räumlicher Entfernung, Flughafenblues, Bahnkatastrophen; ich kenn das ja nur zu gut. Man macht das Beste draus, klar, aber will man eigentlich so leben? (Nein.)

Der Donnerstag, er führte dann abends noch in ein Noise-Konzert in einem Wiener Konzertkeller, den ein experimentelle Konzerte veranstaltender Verein für diesen Abend gebucht hatte. Zwei Bands, Nadja (Berlin; Leah Buckareff, Aidan Baker) und die australischen My Disco (Melbourne/London; Ben and Liam Andrews, Rohan Rebeiro). Ich war von beiden beim Vorab-Hören nicht wirklich begeistert, fand sie aber interessant genug, um hinzugehen. Zudem würde gerade an diesem Abend Herumstehen in einem dunklen Keller das Richtige sein, Sich-Wiegen zu dumpfen, dröhnenden Vibrationen, yay.

My Disco erwiesen sich im Konzert als spannender, obwohl ich das T-Shirt von Aidan Baker auch sehr passend fand. My Disco bekommen einen sehr starken Drone-Sound hin, auf Tonträger eher so ho-hum, live fährt das so richtig in die Knochen und bringt Operationsnarben in gerade noch tauben Regionen zart zum Vibrieren. Der Gitarrist Ben Andrews, ein stämmiger, aber nicht besonders groß gewachsener Mann mit Bäumen als Oberarmen und weißgrauen Drahtbüscheln als Haupt- und Gesichtshaar, na seavas. In der Pause treffe ich zufällig P., der früher im Wohnzimmer-Lokal hinter der Bar stand; wir plaudern drauflos, als hätten wir uns nie nicht gesehen.